Mise à jour : ce 11 février, la décision du tribunal a été rendue. Aucun-e des prévénu-es n’a été condamné-e à la prison mais sept d’entre elleux devront s’acquitter de plus de 200 000€ de dommages et intérêts.

Nous sommes du bon côté de l’Histoire. L’élevage intensif, c’est l’éléphant dans la pièce.

Le 15 décembre dernier, une foule d’environ 300 personnes est rassemblée devant le tribunal judiciaire de Lorient, dans le Morbihan. Fanfares, banderoles, slogans… Toutes ces personnes sont venues soutenir les douze militant-es inculpé-es dans le blocage d’un train de céréales en mars 2022, à Saint-Gérand dans le centre-Bretagne. L’action, réalisée par une quarantaine de personnes et portée par le collectif « Bretagne contre les Fermes-Usines », visait à dénoncer les ravages écologiques et sociaux causés par l’agro-industrie. Au total, ce sont 142 tonnes de blé, sur les 1 320 tonnes que contenait la cargaison, qui ont été déversées sur la voie ferrée ce jour-là. Durant leur procès, les douze prévenu-es, âgé-es de 28 à 73 ans, font face à une dizaine d’organisations constituées parties civiles. Parmi elles, sont présentes la SNCF, la compagnie de transport Millet Rail, ainsi que les pontes de l’agro-industrie, soit la FNSEA, la Coopération agricole, mais aussi Nutrinoë, une association regroupant les entreprises de nutrition animale de Bretagne (dont la Cooperl, mais aussi Le Gouessant, le groupe Sanders – une filiale du groupe Avril, ou encore Yer Breizh…) Ces trois dernières entreprises sont elles aussi parties civiles au procès.

Durant toute la journée du procès, les militant-es se sont succédé-es à la barre pour rappeler que des algues vertes à la pollution de l’air causée par l’ammoniac, en passant par la pauvreté importante et les nombreux suicides dans le secteur agricole : les conséquences écologiques, sanitaires et sociales liées à l’agro-industrie sont documentées et connues depuis longtemps, en Bretagne et pas seulement. À leur suite, la journaliste Inès Léraud, connue pour son enquête sur les algues vertes, le médecin Pierre Philippe, lanceur d’alerte sur ce même sujet, l’agronome Jacques Caplat, ou encore une chercheuse du CNRS, furent invités à la barre en tant que témoins de cette situation écologique et sanitaire dans la région. Selon l’ONG Greenpeace, sur les 3010 fermes-usines que compte la France, 48% d’entre elles se trouvent en Bretagne.

« Nous défendons la paysannerie et la vie dans nos campagnes ! »

Face au tribunal, chaque prévenu-e exprime tour à tour ses motivations politiques liées à l’action du 19 mars 2022. Tout-es sont unanimes : l’agro-industrie ne détruit pas seulement les écosystèmes, elle participe aussi à la désertification des campagnes. L’un d’eux, Kristen, explique à la barre avoir entamé une formation de maraîcher afin de participer à « l’agriculture de demain ». Il pointe la disparition progressive des fermes paysannes au profit de grandes exploitations spécialisées, un phénomène qui fragilise l’ensemble du tissu social rural. « Nos communes rurales perdent chaque année de leurs habitant-es et de leurs services de proximité. Notre modèle actuel privilégie les grands groupes au détriment de la paysannerie, ce qui a un impact sur l’ensemble du tissu social. Nous avons le devoir, en tant que société, d’envisager nos territoires à l’horizon 2050. Que voulons-nous pour les générations futures ? » De la fermeture du centre des impôts à Gourin en 2021, aux réductions des horaires d’ouverture de la poste sur plusieurs communes, en passant par les zones blanches numériques, des disparitions de boulangeries, ou encore le non-remplacement des professeurs dans les écoles : cette désertification impacte le maillage territorial. Selon l’Insee, l’espace rural breton continue de se dépeupler au profit des zones urbaines, à l’exception des territoires proches des villes. Un phénomène qui, pour les militant-es, n’est pas dissociable du modèle agricole dominant.

En contaminant l’eau et les sols, on contamine nos corps et notre avenir !

🔒 Exclu newsletter

Une fois par mois, on prolonge nos enquêtes avec des récits et des prises de parole inédites. Promis, on spamme pas !

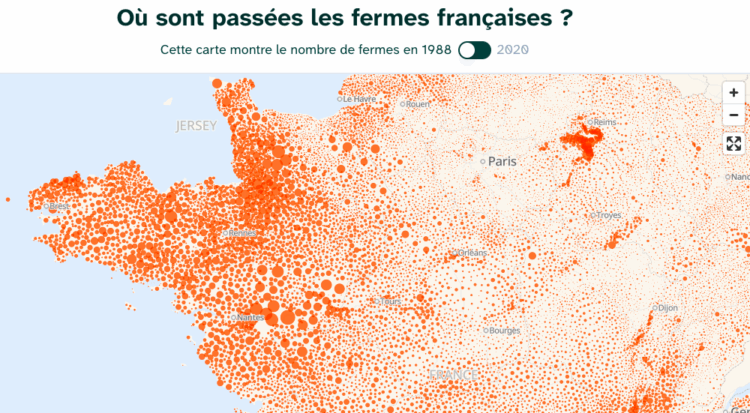

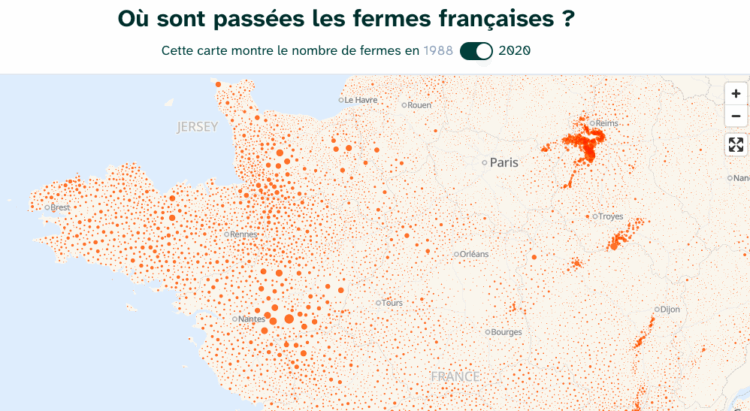

Autre symptôme de cette désertification des zones rurales : la disparition des fermes au profit des plus grosses exploitations agricoles, spécialisées en élevage intensif. Aleksandra, la trentaine, suit elle aussi une formation pour devenir paysanne. À la barre, elle s’appuie sur l’enquête 2023 sur la structure des exploitations agricoles, qui indique que 40 000 fermes françaises ont disparu en seulement 3 ans et, avec elles, la capacité des villes et villages à produire une alimentation locale et de qualité. « On ne pourra pas s’en sortir qu’avec des grosses fermes ! Personne n’a envie d’avoir un pays sans oiseaux ni eau potable. En contaminant l’eau et les sols, on contamine nos corps et notre avenir ! » L’enquête citée ci-dessus révèle également qu’en Bretagne, trois quarts des fermes ont disparu depuis 1988. À ce sujet, la cartographie réalisée par la plateforme Territoires Fertiles et l’association Terre de Liens est édifiante : elle montre le nombre de fermes sur le territoire français en 1988, versus 2020.

De l’impact sur la biodiversité…

J’ai été le scientifique que l’on n’écoutait pas. Je suis désormais le paysan qu’on ignore.

Martin, un autre des prévenus, est écologue et naturaliste de formation, et agriculteur depuis 7 ans. À la barre, il assure : « J’assiste à l’effondrement des espèces depuis des années dans la région. Par le passé, j’ai été le scientifique que l’on n’écoutait pas. Je suis désormais le paysan qu’on ignore. » Même constat pour un autre, qui, passionné d’ornithologie, affirme : « J’ai passé toute ma vie à observer les oiseaux, et je n’ai encore jamais vu de perdrix grise en Bretagne, ce qui n’est pas normal ». Cette espèce est en effet en forte diminution dans la région depuis 40 ans et a quasiment disparu du territoire. La cause : l’extension des zones agricoles conduit à la baisse des petits insectes et de certaines plantes, et donc impacte la chaîne alimentaire. Et la perdrix grise est loin d’être la seule espèce menacée : une étude publiée en 2023 par le CNRS constate un déclin de 43% des oiseaux en 20 ans dans les zones agricoles en Bretagne. En Europe, c’est environ 20 millions d’oiseaux qui disparaissent d’une année sur l’autre. L’étude ne fait pas de mystères sur les causes de ces disparitions : si les populations d’oiseaux souffrent d’un « cocktail » de pressions, telles que l’évolution des températures, l’urbanisation, ou encore la diminution des surfaces forestières, les recherches montrent que l’effet néfaste dominant est celui de l’intensification de l’agriculture, c’est-à-dire de l’augmentation de la quantité d’engrais et de pesticides utilisée par hectares.

… aux dangers qui pèsent sur la santé publique

Mon village est en treizième position dans le classement des communes bretonnes les plus exposées à l’ammoniac. C’est la première fois que mon village figure dans un palmarès, et ce n’est vraiment pas une fierté.

Flavie, l’une des prévenues

Les conséquences sanitaires de l’agro-industrie occupent une place centrale dans les débats du procès. Depuis plusieurs années, de nombreuses études alertent sur la dégradation de la qualité de l’air en Bretagne, largement imputable aux émissions d’ammoniac issues des élevages intensifs. Ce gaz, en se combinant à d’autres polluants, contribue à la formation de particules fines, connues pour favoriser cancers, maladies respiratoires et pathologies cardio-vasculaires. La Bretagne est aujourd’hui la première région émettrice d’ammoniac en France. Depuis cinq ans, l’association Air Breizh mesure précisément cette pollution : 99 % des émissions d’ammoniac y sont d’origine agricole. À la barre, plusieurs prévenu·es font le lien entre ces données statistiques et leurs réalités de terrain. Avec beaucoup d’émotion dans la voix, Nina évoque la mort récente d’un ami, décédé à 33 ans d’un cancer du pancréas. « Qui n’a pas, autour de lui, au moins une personne atteinte d’un cancer aujourd’hui ? », interroge-t-elle. Les maladies liées aux pesticides sont en effet particulièrement fréquentes dans le monde agricole : cancers multiples, maladies neurodégénératives comme Parkinson ou Alzheimer. En Bretagne, depuis 2015, le Collectif de soutien aux victimes de pesticides de l’Ouest a accompagné 240 agriculteurs dans la reconnaissance de leur pathologie en maladie professionnelle.

📣 Soutenez Lisbeth !

Et faites vivre un média engagé contre toutes les oppressions, décentralisé de Paris et indépendant.

Mais c’est surtout la question des algues vertes qui cristallise l’attention. Dans les années 1980 et 1990, le médecin urgentiste Pierre Philippe travaille à l’hôpital de Lannion. Témoin à l’audience, il retrace une longue série de décès et d’accidents liés aux émanations toxiques provoquées par la putréfaction des algues. Tout commence en 1989, lorsqu’un joggeur de 28 ans est retrouvé mort sur une plage de Saint-Michel-en-Grève, dans les Côtes-d’Armor. Il s’agit du premier cas suspecté d’intoxication au sulfure d’hydrogène (H₂S), un gaz extrêmement toxique dégagé par les algues en décomposition. « J’avais demandé une autopsie. À ce jour, je n’ai jamais eu accès aux résultats », témoigne le médecin. Dix ans plus tard, un conducteur de tractopelle chargé du ramassage des algues est admis aux urgences après un malaise survenu au même endroit. Il passera cinq jours dans le coma. « Tout de suite, je fais le lien entre ces deux patients », affirme Pierre Philippe, qui alerte alors les autorités sanitaires — en vain. « Je n’ai pas été entendu. » La liste s’allonge au fil des années : en 2008, deux chiens meurent asphyxiés sur une plage d’Hillion, du côté de Saint-Brieuc ; en 2009, le transporteur d’algues Thierry Morfoisse, 48 ans, s’effondre alors qu’il travaillait dans la même zone, et quelques jours plus tard, un cavalier est retrouvé inconscient, enfoncé jusqu’à la taille dans un bourbier d’algues vertes à Saint-Michel-en-Grève. Son cheval, lui, meurt en moins d’une minute. En 2011, ce sont 36 sangliers qui périssent asphyxiés dans l’estuaire du Gouessant, près de la baie de Saint-Brieuc. À chaque fois, les analyses toxicologiques confirment la responsabilité des algues vertes.

Dès la fin des années 1990, j’ai alerté les autorités sanitaires sur le danger que représentent les algues vertes en putréfaction. Je n’ai pas été entendu.

Pierre Philippe, médecin et lanceur d’alerte sur les algues vertes

En 2014, l’État français est jugé responsable pour la première fois. Mais les drames continuent. En 2016, Jean-René Auffray trouve la mort alors qu’il faisait son jogging sur la plage de Saint-Michel-en-Grève. En 2019, un ostréiculteur de 18 ans décède brutalement dans la baie de Morlaix. L’affaire Jean-René Auffray connaît un retentissement particulier en 2025, lorsque la justice reconnaît à nouveau la responsabilité partielle de l’État. Ces faits sont longuement documentés dans la bande dessinée Algues vertes, l’histoire interdite, de la journaliste Inès Léraud, elle aussi entendue comme témoin au procès. À la barre, elle dénonce un climat d’intimidation persistant : « L’agro-industrie bride la liberté d’expression en France ». Celle qui observe une « disqualification systématique de toute critique sur l’agro-industrie » en sait quelque chose. À la suite de son enquête, elle a fait l’objet de pressions allant jusqu’à une procédure-bâillon : le directeur d’un institut privé de conseil en environnement l’a poursuivie en diffamation avant de retirer sa plainte à quelques jours de l’audience. D’autres journalistes ont connu des expériences similaires, comme Morgan Large, victime d’actes de malveillance répétés après ses enquêtes sur l’agro-industrie bretonne.

Au-delà des algues vertes, les atteintes à la santé liées aux pollutions agricoles sont aujourd’hui largement documentées. En 2025, le sujet s’est imposé dans le débat public, notamment dans le contexte des discussions autour de la loi Duplomb. Selon Santé publique France, le nombre de nouveaux cas de cancer a doublé entre 1990 et 2023, avec une hausse particulièrement marquée chez les femmes et les 15-39 ans. Un rapport de l’Anses publié en avril 2025 confirme le rôle des pesticides dans cette évolution. Il établit un lien probable entre l’exposition à certaines substances — dont le glyphosate — et des pathologies graves : troubles cognitifs et comportementaux, lymphomes, leucémies, cancers de la prostate, atteintes de la fertilité. Le rapport recense les effets sanitaires de neuf substances actives toujours autorisées dans l’Union européenne.

Vers un autre modèle agricole ?

Tout ce que j’ai appris à l’école d’agronomie, c’est détruire le vivant.

Jacques Caplat

« Tout ce que j’ai appris à l’école d’agronomie, c’est détruire le vivant », lance Jacques Caplat, lui aussi témoin, à la barre. Agronome et membre de l’association Agir pour l’environnement, il retrace la construction historique du modèle agricole dominant, issu de l’après-guerre, fondé sur l’industrialisation, la spécialisation des territoires et la dépendance aux intrants chimiques. Un modèle présenté pendant des décennies comme une réussite, mais dont les fragilités sont aujourd’hui criantes. « Notre modèle agricole actuel est un modèle très fragile, car il repose sur un climat tempéré qui n’existe qu’en Europe, et qui est amené à disparaître à cause du dérèglement climatique. En persistant dans cette voie, on va non seulement conduire à la ruine d’un certain nombre de pays du Sud, mais on continue aussi de produire de la pauvreté, de l’expropriation et de la perte de paysans dans notre pays ». Pour Jacques Caplat, les alternatives existent pourtant : agroécologie, polyculture-élevage, relocalisation des filières, maintien des haies et des sols vivants. « Ce n’est pas un problème technique, c’est un problème de volonté politique », insiste-t-il. Face à l’inaction des pouvoirs publics et au recul des protections environnementales au niveau européen, il dit comprendre le recours à la désobéissance civile. « Quand, malgré des décennies de constats scientifiques, rien ne bouge, certains finissent par se dire qu’il faut agir autrement pour faire bouger les lignes ». Interrogé par la présidente d’audience sur les évolutions récentes — notamment la médiatisation accrue des algues vertes — l’agronome se montre sceptique. « Je suis un optimiste qui a de plus en plus de mal à l’être », confie-t-il, citant la suppression de dispositifs de protection environnementale et les reculs législatifs récents, comme la facilitation de l’arrachage des haies. « Une haie, ce sont des décennies de bénéfices écologiques. En faciliter la destruction, même compensée, c’est une régression ».

3 à 5 mois de prison avec sursis requis

Lors des différentes plaidoiries qui concluent cette journée, Véronique Jobin, avocate représentant Millet Rail, insiste sur l’immobilisation du train pendant 5 jours et sur le stress du conducteur présent lors de l’action. « Cette opération a été violente et aurait pu mal se terminer », affirme-t-elle, avant de rappeler le préjudice financier pour l’entreprise, soit 38 000 euros au total. À cela, s’ajoute un préjudice moral pour lequel elle demande 48 000 euros. De son côté, le groupe spécialiste de la nutrition animale Sanders demande 1 euro symbolique pour le préjudice moral et 2500 euros de frais de justice. Alexandre Boucher, avocat de Sofral-Le Gouessant et de Nutrinoë, n’hésite pas à se faire véhément contre les militant-es, et cela malgré une extinction de voix. Il parle notamment d’« amateurisme » : « Ce train n’a jamais comporté un seul gramme de blé OGM. On attaque ce train sans savoir ce qu’il y a dedans ! C’était du blé 100% français à destination d’éleveurs. En réalité, les prévenus n’étaient renseignés sur rien. » L’avocat représentant les ténors de l’agro-industrie n’hésite pas non plus à faire valoir la souveraineté alimentaire, avant de lancer, ironique : « Est-ce qu’ils n’ont jamais mis les pieds dans un supermarché ? » Il demande 75 000 euros de préjudice financier et 20 000 euros de préjudice moral pour la filière céréalière. La procureure Laetitia Mirande, quant à elle, fait part de son regret quant aux « prévenus qui utilisent l’audience comme une tribune ». Elle demande entre 3 et 5 mois de prison avec sursis pour chacun-e des militant-es. La peine la plus lourde requise est de 5 à 6 mois de prison assortie d’un sursis probatoire pour Axel Lopez, considéré comme le meneur.

Face à ces accusations, Aleksandra, l’une des prévenues, assume par ailleurs la stratégie adoptée par la défense. « On nous a reproché d’avoir transformé l’audience en tribune, mais oui, c’était volontaire. Notre intention, c’était bel et bien de faire le procès de l’agro-industrie. C’est aussi pour ça que nous avons fait appel à des témoins — journalistes, scientifiques, médecins — qui ont pu mettre des mots sur ce qu’est l’agro-industrie, parler de mafia ou d’omerta. Ce ne sont pas des termes que nous avons employés nous-mêmes. » À l’approche du délibéré, attendu le 11 février, l’attente est forte. « On espère une décision intelligente, autrement dit une relaxe. Les réquisitions de la procureure étaient importantes, intimidantes même », poursuit-elle. Elle confie aussi sa surprise face à l’ampleur de la mobilisation le jour du procès. « On ne s’attendait pas à voir autant de monde. C’était très encourageant, ça nous a vraiment fait chaud au cœur. Et puis c’était aussi nécessaire pour faire du bruit autour de ce procès ».