Les enjeux

Si vous êtes auteur-e de violences conjugales, ne vous enfermez pas dans la violence,

contactez le 08.019.019.11

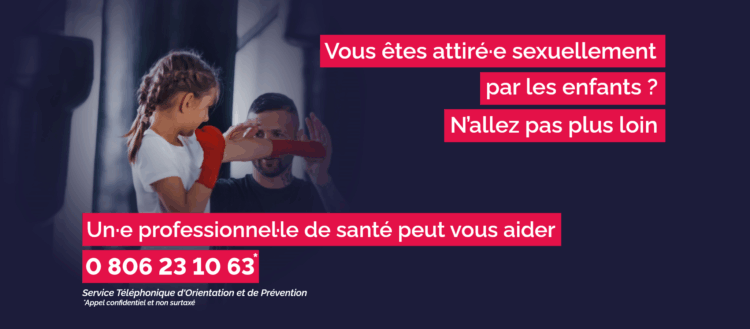

Si vous êtes attiré-e sexuellement par les enfants, n’attendez pas, contactez le 0 806 23 10 63.

Si vous êtes victime de violences conjugales, le numéro vert est le 39 19. Numéro gratuit, anonyme, et qui n’apparaît pas sur les factures de téléphone.

Terrorisme masculiniste : des actions violentes menées par des groupes composés principalement d’hommes au nom d’une idéologie identitaire masculine, aussi appelée misogynie extrémiste. (…) Partout où les droits des femmes avancent, des hommes se sentent lésés et des milieux de radicalisation s’organisent.

Extraits de « La terreur masculiniste », de Stéphanie Lamy

En un peu plus d’un an, en France, trois attentats masculinistes ont été déjoués. Cette année, en plus de celui de Saint-Étienne en juin, un autre a été contrecarré près d’Annecy en février. Dans la ville de Haute-Savoie, un jeune homme de 17 ans a été arrêté alors qu’il était armé d’un couteau et après qu’il ait menacé de s’en prendre à des femmes dans une vidéo diffusée sur le réseau social TikTok. C’est la première fois qu’un projet d’attentat masculiniste soit qualifié sous des chefs d’accusation relevant du terrorisme.

L’attentat masculiniste le plus connu dans le monde reste celui perpétré à l’École polytechnique de Montréal en 1989, durant lequel le tueur, Marc Lépine, avait assassiné 14 femmes. Depuis, plusieurs attentats perpétrés par des hommes ont été revendiqués au nom de l’idéologie masculiniste, qui progresse partout dans le monde (et qui, contrairement à ce que beaucoup pensent, n’est pas uniquement occidentale, blanche et d’extrême droite.) Si celle-ci n’est pas née avec les réseaux sociaux, elle prolifère énormément grâce à eux. En ligne, ce qu’on appelle la « manosphère » regroupe des forums, des chaînes YouTube, des serveurs Discord, ou encore des groupes Telegram, sur lesquels circulent des discours haineux, des guides de « drague » (valorisant la manipulation et mettant au second plan le consentement par exemple) et des appels à ce qui est décrit comme une revanche sexuelle à prendre sur les femmes, à travers, notamment, le viol ou le revenge porn. Dans son livre « La terreur masculiniste », la chercheuse spécialiste des guerres de l’information Stéphanie Lamy offre une catégorisation des mouvements masculinistes, leurs sous-groupes et sous-catégories. Sur son profil X, elle explique qu’elle n’était pas satisfaite du lexique employé dans les médias pour définir ces courants idéologiques : « « Nébuleuse », « galaxie », des termes qui renvoient à l’insaisissable, alors que la menace qu’ils font peser sur nos démocraties est bien réelle. » Ainsi, dans son livre, on trouve 4 grandes catégories de masculinistes, elles-mêmes contenant plusieurs sous-groupes : (N’hésitez pas à passer votre souris sur les mots en pointillés pour en apprendre davantage !)

- les tradis, groupe contenant les fondamentalistes, les NoFap et les droits-de-l-hommistes

Dans son livre, Stéphanie Lamy explique que ce qu’elle nomme les fondamentalistes s’investissent dans les arènes des droits sexuels et reproductifs. « Pour rendre leur discours plus audibles à l’échelle nationale, ils habillent leurs revendications avec des narratifs plus consensuels, par exemple, celui de la « protection de l’enfance. » » Un narratif que l’on retrouve notamment autour des mobilisations transphobes, via des organisations comme SOS Éducation (fondé par Vincent Laarman) ou l’Observatoire de la petite sirène, qui promeuvent des discours haineux sous couvert de s’inquiéter des transitions de genre des mineur-es. De même, ce sont ces groupes qui ont été à l’origine de la récupération du fait divers concernant le meurtre de la jeune Lola en 2022. Stéphanie Lamy écrit : « L’une des associations de la famille Laarman fut centrale dans la mise à l’agenda de l’application des mesures d’obligation de quitter le territoire (OQTF) après ce meurtre ; fait tragique récupéré par le think tank d’extrême droite Institut de la Justice (IPJ), contre la volonté de ses parents. »

- les primitifs, groupe contenant les paléos-masculinistes, les chamaniques

Toujours dans son livre, Stéphanie Lamy les présentent ainsi : « Les primitifs adoptent une posture suprémaciste et s’investissent dans l’arène de la contestation des ressources. Ils projettent leur masculinité sur le rejet de la modernité. » Il s’agit d’une idéologie très présente chez les survivalistes par exemple, « où la préparation à l’apocalypse est l’affaire des hommes, et la défense du foyer celui des femmes », ou encore chez les associations de chasseurs, qui banalisent la détention des armes (notamment les armes à feu.)

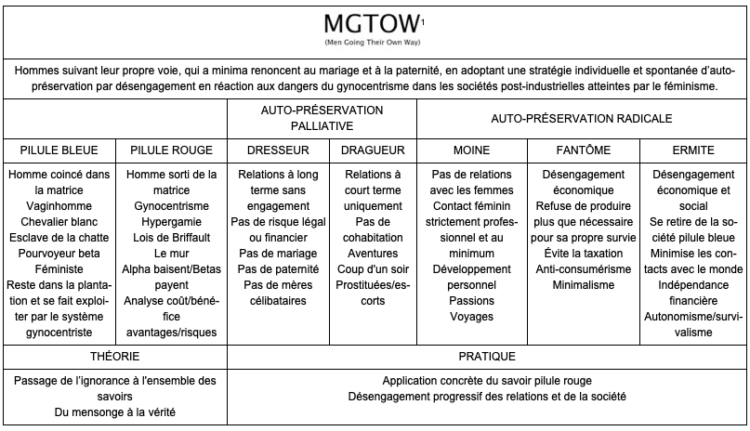

- les relationnistes, groupe contenant les pickup artists, les incels, et les Men Going Their Own Way (MGTOW)

Cette branche du masculinisme est construite en lien avec l’accès aux corps des femmes. « La crise fabriquée ici est celle qui prétend que les femmes auraient un pouvoir absolu en matière de choix de partenaires sexuels. » Il s’agit probablement de la catégorie la plus connue, notamment via le sous-groupe des incels, à l’origine de nombreux attentats masculinistes dans le monde. En France, la communauté MGTOW est implantée en ligne depuis des années et s’appuie sur les concepts de « pilule rouge » (red pill) et de « pilule bleue » (blue pill), issus de la saga Matrix. Cette métaphore renvoie à un choix : celui d’apprendre une vérité dérangeante et potentiellement transformatrice (prendre la pilule rouge), ou de rester dans l’ignorance confortable d’une illusion (prendre la pilule bleue). Les réalisatrices de la trilogie, les sœurs Wachowski, ont depuis expliqué que cette allégorie renvoyait à leur propre expérience du genre et à la pression sociale liée à la binarité, notamment en écho à leurs parcours de transition. Un sens profondément émancipateur, qui a pourtant été dévoyé par les mouvances masculinistes.

Le tableau ci-dessous, présent dans le livre de Stéphanie Lamy, mais issu directement des forums MGTOW, montre un aperçu de l’idéologie MGTOW et comment ses membres envisagent leur parcours de radicalisation : tout à gauche, les hommes encore « sous pilule bleue », et tout à droite, les hommes dits « ermites » qui se retirent entièrement de la « société pilule bleue ».

- les performatifs, groupe contenant les flexeurs, les gamers, les nice guys, les social bros, les hoteps.

« Les performatifs adoptent une posture suprémaciste. (…) Au sein de ces milieux, la masculinité se construit depuis une position de surplomb technique et d’une quête de contrôle, que ce soit dans le perfectionnement du corps ou dans la maîtrise des sciences et technologies, la logique étant : « un esprit sain, dans un corps sain. » » Stéphanie Lamy ajoute qu’ils estiment la prise de risque masculine comme étant à la l’origine de la « grandeur de notre civilisation », et les comportements à risque sont valorisés.

Selon l’autrice, le masculinisme trouve son origine dans les courants de gauche radicale masculine des années 1960. Ainsi, elle explique que le suprématisme masculin est loin d’appartenir qu’à une seule mouvance politique. Au contraire, toujours selon Stéphanie Lamy, le masculinisme participe à la droitisation des gauches. Ce sujet fera l’objet d’un article plus détaillé pour les prochains mois.

« Les femmes sont plus féministes, et les hommes, plus masculinistes, surtout les jeunes. »

La radicalisation masculiniste n’arrive pas de nul part : elle prospère sur le terreau fertile de la montée des courants conservateurs et réactionnaires. Récemment, plusieurs médias ont abordé la question du « gender gap », soit l’écart de positionnement politique entre les sexes, tant dans les valeurs que dans les votes. Aux dernières élections états-uniennes, la différence était claire : les femmes ont largement voté démocrate (à 72%), et les hommes républicain (à 45%). Mais cette différence s’observe partout dans le monde, notamment chez les plus jeunes générations, y compris en France. Ainsi, dans un rapport datant de janvier 2025, le Haut conseil à l’égalité (HCE) dresse ce constat : « L’un des chiffres les plus marquants, c’est celui des 94% de femmes de 15 à 24 ans qui estiment qu’il est plus difficile d’être une femme aujourd’hui, soit 14 points de plus qu’en 2023, quand seulement 67% des hommes de 15-24 ans le pensent. Pire, 13% des hommes pensent qu’il est plus difficile d’être un homme qu’une femme. » Bérangère Couillard, la présidente du HCE, ajoute : « Les femmes sont plus féministes, et les hommes, plus masculinistes, surtout les jeunes. » Le rapport déplore que les discours sexistes et masculinistes ont gagné en visibilité, notamment dans les médias et les discours politiques, et ajoute que « si le procès des viols de Mazan a bousculé la société, les violences sexistes et sexuelles perdurent et sont même déclarées en hausse, et le travail, la politique et la vie de famille restent les sphères privilégiées de ce sexisme. » Le rapport affirme également : « Plus l’engagement en faveur de femmes s’exprime dans le débat public, plus la résistance (masculiniste, NDLR) s’organise. » Les auteur-ices du rapport s’inquiètent notamment de la progression des « réflexes masculinistes et comportements machistes (…) chez les jeunes hommes adultes ». En effet, 28% des 25-34 ans estiment que « les hommes sont davantage faits pour être patrons » (contre 9 % des 50-64 ans) ; et 52 % pensent qu’on « s’acharne sur les hommes ».

Soutenez Lisbeth !

Et faites vivre un média engagé contre toutes les oppressions, décentralisé de Paris et indépendant.

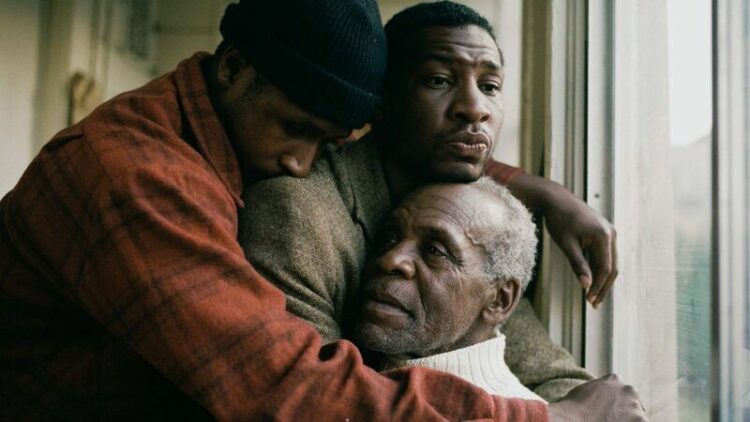

Les réseaux masculinistes prônent un retour des valeurs traditionnelles et une vision réactionnaire et patriarcale des rôles de genre. Virilité, violence, rage, et négation de toute autre émotion qui ne se rapporte pas à la colère… Au final, les masculinistes ne font que performer à l’extrême les codes de la masculinité patriarcale qui sont enseignés à tous les garçons. Reste qu’il revient encore aux hommes progressistes (les fameux « alliés ») de déconstruire le patriarcat qui se loge en chacun d’eux, et à réfléchir à comment bâtir une masculinité féministe alternative. Comme le dit l’autrice bell hooks : « La crise à laquelle les hommes font face n’est pas la crise de la masculinité, mais la crise de la masculinité patriarcale. » Mais comment trahir le patriarcat quand on a appris à être un homme selon ses codes ? Dans son livre « Dix étapes pour devenir moins con », Quentin Delval offre des pistes de solutions :

- se définir autrement que par la négation du féminin,

- arrêter d’être en compétition avec soi-même et les autres (notamment sur le fait de vouloir être un « mec bien »),

- renouer avec ses émotions ET avec son propre corps,

- établir des relations avec d’autres hommes qui ne soient pas basées sur la compétition mais sur la confiance et l’empathie,

- Et surtout : savoir se rendre vulnérable.

Être empathique, c’est nécessairement être vulnérable. Cela signifie que notre tendance à préserver cette image de nous-mêmes comme des êtres purs et valeureux nous empêche de ressentir ce que notre comportement fait aux autres. Il est tout bonnement impossible de se mettre à la place de celle qui se tient devant nous, de s’imaginer ce dont elle a besoin et d’anticiper les conséquences que nos actes ont sur elle si nous partons du principe que quoi qu’il arrive, nous agissons comme des mecs bien.

Extrait de « Comment devenir moins con en dix étapes », de Quentin Delval

Un continuum de violences patriarcales

Si tant d’hommes se comportent mal dans leurs rapports sexuels, c’est parce que c’est le seul domaine social où la promesse patriarcale de domination est susceptible d’être facilement remplie. Sans ces avantages, les hommes se seraient peut-être massivement rebellés contre le patriarcat depuis longtemps.

Extrait de « La volonté de changer. Les hommes, la masculinité et l’amour », de bell hooks.

Dans ce livre, l’incontournable bell hooks s’appuie sur la contestation de la guerre du Vietnam dans les années 1970, durant laquelle de nombreux jeunes hommes, en se rebellant contre l’impérialisme et à la guerre, se sont aussi rebellés, de fait, contre le patriarcat : « Le fait de s’opposer à la guerre et à l’impérialisme qui en fait la promotion, a conduit ces jeunes hommes à entrer en désaccord avec le patriarcat capitaliste, impérialiste et suprémaciste blanc. Ils ont souffert d’avoir pris position. Ils ont été ridiculisés par les autres hommes, et traités très souvent comme des traîtres. » Ainsi, elle fait le lien entre la façon dont les discours politiques (notamment diffusés à travers les médias de masse et les films qui glorifient la masculinité patriarcale), délivrent des leçons quotidiennes de pédagogie patriarcale et disent quoi faire aux garçons pour devenir des hommes. Elle constate aussi que les capacités à exercer son pouvoir de domination masculine, divergent en fonction des classes sociales. Tous les hommes n’ont pas accès à la domination patriarcale selon les mêmes modalités, selon qu’ils soient blancs, et/ou « bien insérés socialement », ou pas. bell hooks l’exprime en ces termes : « Si l’on n’arrive pas à devenir un président, un riche, un leader public ou un patron pour prouver qu’on est « vraiment un homme », alors la violence devient un ticket d’entrée dans le concours de la virilité patriarcale, et c’est la capacité à faire violence qui hiérarchise les compétiteurs. »

Selon les données gouvernementales, en France, le nombre de femmes majeures qui, en 2022, ont été victimes de viols, de tentatives de viol et/ou d’agressions sexuelles est estimé en moyenne à 230 000. Il s’agit d’une estimation a minima : seulement 6% de femmes déclarent avoir porté plainte suite aux viols, aux tentatives de viol et/ou aux agressions sexuelles qu’elles ont subi. Parmi l’ensemble des victimes :

- 61% déclarent que ces agressions ont été perpétrées par une personne qu’elles connaissaient,

- 28% déclarent que le conjoint ou ex-conjoint était à l’origine des faits.

À l’heure où est écrit cet article, on dénombre 113 féminicides pour l’année en cours. Pour rappel, en 2024, 141 femmes ont été tuées parce qu’elles étaient des femmes. L’association Nous Toutes réalise chaque année le décompte de ces féminicides ici. Au-delà du couple hétérosexuel, la violence est, dans l’écrasante majorité des cas, une affaire d’hommes. En 2021, les hommes représentent encore 82% des mis en cause par la justice, tous délits et crimes confondus. Plus l’infraction est violente, plus ils sont sur-représentés. Dans les vols avec violence, cambriolages, infractions aux stupéfiants, infractions à caractère sexuel, les hommes forment plus de 90% des mis en cause. Et pour les meurtres, les accidents et destructions ou dégradations, ils représentent plus de 80% des mis en cause. À noter que les chiffres transmis par le ministère de l’Intérieur ne comptabilisent que les hommes qui sont arrêtés et jugés. Or, dans l’énorme majorité des cas, les hommes judiciarisés dans notre société sont, le plus souvent, issus des classes populaires et non-blancs, des catégories plus sujettes à la répression.

Les mouvements féministes l’expliquent depuis des décennies : la violence patriarcale (comme tous types de violences qui découlent d’un système d’oppression) est un continuum. En 1987, la sociologue britannique Liz Kelly établit le concept de « continuum des violences sexuelles ». Au sein de ce continuum, on trouve les « blagues » sexistes (« mais c’est pour rire roh, on peut plus rien dire ! ») ; la banalisation des violences conjugales dans le langage de tous les jours, notamment à travers les médias (« un drame passionnel » ; « une dispute de couple qui finit mal »…) ; ou encore la banalisation de certaines violences de couple (« qui aime bien, châtie bien » ; « s’il est jaloux/possessif c’est parce qu’il t’aime »…). Mais s’y trouvent aussi les manifestations de cette violence patriarcale les plus « abouties », telles que : les féminicides ; les viols et agressions sexuelles ; les violences conjugales dans leur ensemble. Bien entendu, toutes les formes de violences sexuelles sont graves. Cette étude montre que les violences les plus communes pour les femmes sont aussi les plus susceptibles d’être définies par les hommes comme des comportements acceptables, comme par exemple le fait de considérer le harcèlement sexuel comme « un petit jeu » ou « juste une blague », et elles ont aussi moins de chances d’être définies légalement comme des délits.

Même si des millions de garçons américains ne se livreront à aucun crime violent ou meurtrier, la vérité, que personne ne veut formuler, c’est que tous les garçons sont élevés pour être des tueurs, bien qu’ils apprennent à cacher le tueur qui est en eux et à agir en jeunes patriarches bienveillants. (…) Les garçons sont encouragés par la pensée patriarcale à considérer la rage comme le chemin le plus facile vers la virilité.

Extrait de « La volonté de changer. Les hommes, la masculinité et l’amour », de bell hooks.

Depuis plusieurs années, de nombreuses associations et syndicats distribuent le violentomètre, dont l’idée originale est à attribuer au centre Hubertine Auclert. Il s’agit d’un outil visant à alerter et mesurer la violence dans le couple.

« L’homme violent » versus le « mec bien » : quand les stéréotypes viennent en renfort du statu quo patriarcal

En fait, si : tous les hommes participent aux problèmes que rencontrent les femmes, et la question qui se pose est : dans quelle mesure ? (…) Je n’ai jamais frappé aucune femme, ni harcelé quiconque sexuellement, j’ai toujours tenté d’être respectueux… Bref, vous connaissez la musique : je suis un mec bien. Pourtant, je sais que je bénéficie directement des comportements inacceptables d’autres hommes.

Extrait de « Comment devenir moins con en dix étapes », de Quentin Delval

Dans le livre dont est extrait ce passage, l’auteur Quentin Delval prend l’exemple d’une relation intime nouée avec une femme qui aurait, par le passé, vécu avec un homme qui criait et claquait les portes dès qu’il était de mauvaise humeur. « Depuis, elle marche sur des œufs (…) et aura moins tendance à me contredire ou à exiger quoi que ce soit de moi si elle a l’impression que ça va m’énerver. (…) Si je ne fais pas un travail pour prendre conscience de ça, je bénéficie d’un confort que m’apporte la violence des autres hommes. » D’autres exemples peuvent s’ajouter. Prenons une femme qui va insister pour faire les choses elle-même, qui aura dû mal à déléguer, voire à faire confiance à son partenaire pour le laisser faire les choses lui-même. Plutôt que d’entamer le travail dont parle Quentin Delval et de s’interroger sur les raisons qui poussent sa compagne à agir de la sorte, cet homme s’y résignera facilement, et sans trop de chagrin. « Elle est comme ça ! » Dans cette situation aussi, cet homme bénéficie du patriarcat. C’est faire l’impasse sur les années de conditionnement, les expériences patriarcales passées de vos partenaires de vie, et le double standard (car oui : le monde s’adapte à vous en permanence, messieurs, sachez-le. Quand vous esquivez certaines situations, cela signifie bien souvent qu’une femme derrière n’aura pas cette option et devra s’y coller…)

Dans son livre, Quentin Delval fait la liste (non-exhaustive) des stratégies d’évitement utilisées par les hommes pour esquiver tout ce qui ne leur convient pas. Il affirme : « Je pense que nous avons tous appris à être ainsi, y compris avec nous-mêmes : nous restons en retrait, déployant des trésors d’ingéniosité pour que les autres agissent à notre place, tout en conservant la certitude qu’on est un mec bien. » Au menu : la délégation implicite (« qu’est-ce que je peux faire ? ») qui consiste à vous mettre sur le siège passager ; la ligne Maginot (« j’en fais déjà beaucoup ! »), soit une phrase qui, même si elle est vraie, vous assoit dans une forme d’immobilisme stoïque plutôt que l’adaptation et l’anticipation des besoins communs ; l’altruisme autocentré (« c’est pour nous que je fais ça ! ») ; les beaux lendemains (« j’allais le faire ! ») ; le gastronome (« chacun ses goûts ! »), qui consiste, pour beaucoup d’hommes, à privilégier des tâches apportant un sentiment de satisfaction et de visibilité : un bricolage réussi, le frigo bien rempli… Alors que les femmes se cantonnent à des tâches invisibles et répétitives. Allez, une dernière pour la route : le « bingo », soit cocher les cases au lieu de bien faire. Aussi appelé le slacking, cette technique très répandue consiste à faire les choses… mais mal. Efficace si vous voulez qu’on ne vous demande jamais plus de vous investir ! Et après on s’étonne que les femmes veulent « tout contrôler » à la maison…

Nous sommes très attachés au fait de nous considérer nous-mêmes comme des bons gars, des hommes responsables, justes et bienveillants, et nous craignons les situations qui nous en priveraient. Nous n’acceptons les disputes et les confrontations qu’à condition d’y trouver une issue favorable : la restauration de notre image de mec bien à travers un pardon, une absolution ou une victoire de notre point de vue.

Extrait de « Comment devenir moins con en dix étapes », de Quentin Delval

Nos sociétés patriarcales sont fondées sur la binarité de genre, qui opère une séparation entre le champ émotionnel et le champ rationnel, en attribuant le premier aux femmes, et le second aux hommes. C’est ainsi que l’on attribue aux femmes une plus grande réactivité émotionnelle, ainsi qu’une plus grande empathie et sensibilité pour les sentiments des autres. Les femmes sont considérées comme étant plus disposées à exprimer leurs émotions, excepté la colère, qui est généralement associée aux hommes. Loin des théories essentialistes et réactionnaires selon lesquelles tout cela découlerait d’un fait biologique, il s’agit en réalité de conditionnements sociaux, qui ont un impact concret sur nos existences, hommes comme femmes, comme l’atteste depuis des dizaines d’années les recherches en sociologie du genre. (On citera, au hasard, l’essai « Le Deuxième sexe » d’une certaine Simone de Beauvoir, dans lequel elle a écrit sa phrase la plus connue : « on ne naît pas femme, on le devient. ») De fait, beaucoup de femmes décrivent les hommes de leur entourage comme des êtres « infirmes émotionnellement ». Dans son livre, Quentin Delval (oui, encore lui) exprime à ce sujet : « Je me suis longtemps vu comme une personne ouverte, curieuse et prête à se plonger dans des discussions profondes. Pourtant, en écoutant les femmes et les enfants, j’ai bien dû admettre que j’avais une conception très masculine de ce que signifie « avoir des émotions ». Pour moi, cela consistait à se vivre sur un continuum fait de colère et d’agressivité d’une part ; de maîtrise absolue de l’autre. » L’auteur explique avoir été longtemps incapable de ressentir autre chose, voire de sortir de cette dualité pourtant très limitée. Selon lui, si l’une des extrémités de ce continuum est la colère, l’autre est celle qui consiste à « faire le saint » : « Là, il n’y a plus aucune colère, mais une agressivité maitrisée, une patience et une compréhension infinies, la sagesse, le monastère dans les nuages, « vas-y, je peux tout entendre et tout ira bien car je suis… un mec vraiment bien. » Il ajoute : « Mais, avec toute la subtilité qui nous caractérise en tant qu’hommes, cette attitude revient tout simplement à ne rien changer sur le fond. (…) On n’offre aucune prise sur soi à son entourage, (…) on reste dans une superficialité émotionnelle, une attitude de principe automatisée qui remplit plusieurs fonctions : préserver sa stabilité personnelle, éviter des prises de risque relationnelles et continuer à censurer les autres dans leurs émotions. Sans oublier de garder des portes de sortie : au lieu de se retrancher dans la colère, on se retranche derrière une statue de Bouddha. »

Ces stratégies, parfois inconscientes, forment un maillage qui maintient les rapports de pouvoir et alimente, par ricochet, la violence systémique que d’autres hommes traduisent, eux, par la brutalité. Mais le silence, lui aussi, est une forme d’agression socialisée. Dans de nombreux échanges, notamment de couple, les femmes sont éduquées à amortir pour éviter que la relation ne se brise, quand les hommes, eux, sont formés à ériger le mur du mutisme, à opposer du vide. Ce vide agit comme un refus de l’empathie, un espace où l’autre s’épuise à chercher le lien. Ce refus de la co-responsabilité affective et du travail émotionnel est une autre forme, plus feutrée, de domination patriarcale.

À Lisbeth, on ne peut que vous conseillez de lire ce livre, surtout si vous êtes persuadé d’être un mec bien.

En septembre dernier, le compte-rendu de l’audition publique sur les mineurs auteurs de violences sexuelles a été publié par la fédération nationale des Centres Ressources pour les Intervenants auprès des Auteurs de Violences Sexuelles (CRIAVS). Au total, 40 expert-es ont été auditionné-es. vise à produire des recommandations aux politiques publiques. Entretien avec le CRIAVS de Toulouse.

L’initiative

Comment aborder la question de la violence, de la contrainte ? Le consentement c’est quoi ? Est-ce qu’on peut vraiment le résumer à du “oui/non” ? Et dans un contexte d’inégalité et de rapport de force déséquilibré, que vaut le “oui” ?

Les Centres Ressources pour les Intervenants auprès des Auteurs de Violences Sexuelles (CRIAVS) sont des structures publiques, rattachés à des établissements de santé. Si les équipes sont pluridisciplinaires, la plupart sont des professionnel-les de la santé mentale. Il existe un CRIAVS dans chaque ex-région de France, soit environ 28 sur le territoire, et tous sont membres de la fédération nationale des CRIAVS. Tristan Renard est sociologue et travaille depuis 14 ans au CRIAVS de Toulouse. « Je travaille aussi au CRESAM, une structure régionale ressource en santé mentale qui a pour objectif l’aide à la compréhension et à la prise en charge des populations engagées dans des processus de radicalités violentes, comme le masculinisme ou le djihadisme. » À Toulouse, ces structures sont rattachées à l’hôpital Marchant. À ses côtés, Anne-Hélène Moncany est la présidente de la Fédération française des CRIAVS, psychiatre responsable du pôle psychiatrie de l’hôpital Marchant, et responsable du CRIAVS Toulouse depuis 10 ans. Elle explique que les missions des CRIAVS sont celles de centres ressources : il n’y a donc pas de prise en charge directe auprès d’auteurs de violences, mais des interventions auprès de professionnel-les du médico-social, de l’éducation nationale, de la justice ou encore du milieu ecclésial confrontés à des violences. « On accompagne tous les professionnel-les qui sont amené-es à prendre en charge des personnes qui commettent des violences en institutions », précise-t-elle.

En plus de la formation continue auprès de ces professionnel-les, le CRIAVS compte des missions de recherche, de prévention, d’animation de réseau, ou encore de documentation. Concernant la prévention, Anne-Hélène Moncany précise : « Il y a trois niveaux de prévention. Un niveau primaire, destiné à l’ensemble de la population. Un niveau secondaire pour les publics plus à risques, et un niveau tertiaire, qui consiste à l’accompagnement de personnes ayant déjà commis des violences, afin de réduire le risque de récidive. » Pour assurer l’ensemble de ces missions, l’équipe du CRIAVS Toulouse est constituée d’une petite équipe, composée de deux psychiatres, une pédopsychiatre, trois psychologues, un sociologue et une documentaliste, pour la plupart tout-es à temps partiel.

La formation est gratuite, car c’est une mission de service public. On reçoit beaucoup de demandes de formations des professionnel-les de santé, de la protection de l’enfance ou encore de la justice. On forme environ 1 millier de personnes par an sur Toulouse.

Trois types de prévention, et un numéro d’urgence largement méconnu

Dans le cas de la prévention primaire, ce sont les professionnel-les qui les contactent directement. La prévention secondaire est assurée par le dispositif STOP, un numéro d’urgence à destination des personnes qui ressentent une attirance pour les enfants. « C’est nous qui répondons à cette permanence, on oriente vers le soin pour éviter les passages à l’acte », explique Anne-Hélène Moncany. Depuis l’ouverture de cette ligne téléphonique en 2019, il y a eu 12.000 appels en France. « Il ne s’agit pas de 12.000 personnes évaluées, car on compte les personnes qui appellent une première fois, puis raccrochent, puis rappellent une seconde fois par exemple… Mais de façon indéniable, le besoin est là. C’est évidemment impossible de mesurer le nombre de passages à l’acte qui sont évités, car dans le principe de la prévention, on ne voit pas ce qu’on évite. » Ce numéro d’urgence pour éviter les passages à l’acte et/ou les récidives est largement méconnu en France. « Dans d’autres pays, comme au Royaume-Uni, il y a des affiches de communication dans les transports en commun. Nous, on voit bien, dès qu’on a de l’argent du ministère de la Santé pour financer une campagne de communication, on a des pics d’appels ! Il faut nous aider à faire connaître ce numéro ! » Mais l’activité la plus prenante pour les membres du CRIAVS reste l’accompagnement auprès des professionnel-les qui ont des besoins variés. « On nous contacte pour nous dire : « Je prends en charge une personne autrice de violences mais je rencontre des difficultés » ; « Est-ce qu’il faut faire un signalement dans tel cas de figure ? » ; « Cette personne me parle d’attirance sexuelle pour les enfants, que dois-je faire ? » Voilà, le gros de notre activité, c’est ça. » Ce numéro d’urgence existe depuis 2021, et est né de la collaboration entre les CRIAVS et les associations d’aide aux victimes. « Avant, chacun travaillait dans son couloir, il y avait d’un côté, ceux qui travaillaient sur la question des auteurs, et de l’autre, ceux qui travaillaient sur la prise en charge des victimes. Mais depuis une petite dizaine d’années, on travaille beaucoup plus avec celles-ci, et on est bien plus efficaces, et bien plus audibles.«

Tous les milieux sociaux concernés

« On travaille en étant très rigoureux, en s’appuyant sur les données les plus scientifiques qui existent. Ça fait partie de nos missions, de ne pas reproduire les discours et les représentations biaisées qui circulent, comme le cliché du pédocriminel dans sa camionnette blanche avec son imper à la sortie de l’école par exemple. Ça ne veut pas dire que ça n’existe pas, mais ce n’est pas la norme, ni la majorité », explique Tristan Renard. Pour cela, iels s’appuient notamment sur des enquêtes de victimisation de l’Institut national d’études démographiques (INED). « À travers leurs enquêtes, on voit bien que, contrairement à certaines idées reçues, tous les milieux sociaux sont concernés », ajoute le sociologue. « S’il y a un profil qui se dégage, c’est lié au genre de l’auteur de violences, qui est, dans la grande majorité des cas, un homme. Pour cette raison, on travaille aussi beaucoup sur la construction de la masculinité. » À cela, Anne-Hélène Moncany complète : « Les professionnel-les qu’on accompagne peuvent avoir un regard plus aiguisé sur les milieux populaires, pour y détecter des violences, ce qui explique pourquoi il y a plus d’actions dans ces milieux, et moins dans les familles plus favorisées ou bourgeoises par exemple. »

La figure très stéréotypée de l’homme avec son imperméable et sa fourgonnette blanche est en fait confortable pour tout le monde. Le pédocriminel est ainsi un monstre ou un malade mental qui est très différent de soi et de ceux qu’on connaît. Sauf que ce stéréotype ne correspond pas du tout à la réalité des violences sexuelles.

Anne-Hélène Moncany

« Ce n’est pas parce que du soin est apporté aux auteurs de violences qu’ils souffrent d’une pathologie. Au CRIAVS, on essaye d’éviter la pathologisation, ce qui peut paraître étrange, vu que nous sommes soignant-es… » Aussi, les membres du CRIAVS tentent de s’attaquer aux angles morts sur le sujet. « Il y a de nombreux angles morts dans la prévention des violences sexuelles. La question des mineur-es auteur-ices de violences par exemple, les pouvoirs publics s’en saisissent peu. Alors qu’il s’agit de violences importantes en termes de fréquence, et qui nécessitent une intervention le plus tôt possible », explique la psychiatre. « La question des mineur-es handicapé-es est, elle aussi, très peu évoquée, alors qu’il s’agit des mineur-es les plus victimes de violences sexuelles, et il y a aussi des auteurs handicapés. C’est un problème majeur, qui peut survenir dans des centres pour jeunes handicapé-es par exemple, et dont il faut se saisir. »

Dans notre article consacré aux violences intrafamiliales et à l’inceste, nous avions eu l’occasion d’évoquer la question de l’inceste entre personnes mineures, et qui fait partie, là encore, d’un des autres angles morts sur le sujet dans la prévention, selon le CRIAVS. Selon les données épidémiologiques auprès des auteurs de violences sexuelles adultes, plus de la moitié d’entre eux ont commis leurs premiers actes sexuels violents durant leur adolescence, et un tiers d’entre eux ont été eux-mêmes victimes de violences sexuelles. Anne-Hélène Moncany l’affirme : « La chercheuse Roxane Dejours l’a très bien montré dans son étude sur les grandes écoles. En quelques années, les jeunes peuvent acquérir des comportements violents, mais pour autant, ils ne sont pas la cible des programmes de prévention. » À cela, Tristan Renard ajoute : « Il y a des situations qui sont porteuses de violences. On entend beaucoup parler d’emprise psychologique, mais on parle peu de l’emprise administrative et économique, ou encore comment la division genrée du travail favorise, à lui seul, les violences. » En effet, les violences administratives et/ou économiques peuvent faire partie du système de violences conjugales. Ainsi, un partenaire violent pourra, par exemple : confisquer ou détruire des documents administratifs personnels ou du couple, et bloquant ainsi l’autre partenaire dans ses demandes de droits. Enfin, les violences économiques au sein du couple peuvent, elles aussi, prendre de nombreux aspects, pouvant aller de la surveillance accrue des comptes bancaires du/de la partenaire ; utiliser l’argent de l’autre à son propre compte, et sans son accord ; faire du chantage (« si tu me quittes, je te coupes les vivres ») ; ou encore faire en sorte de limiter le développement professionnel de la victime (en l’empêchant d’étudier ou de postuler à des emplois par exemple…)

Soutenez Lisbeth !

Et faites vivre un média engagé contre toutes les oppressions, décentralisé de Paris et indépendant.

Axer la prévention sur les potentiel-les auteur-ices, non pas sur les victimes

« Aux CRIAVS, on le dit depuis très longtemps : c’est très paradoxal de faire reposer la prévention sur la victime. En prévention, il faut intégrer l’idée que, quand on s’adresse à des enfants, on ne doit pas s’adresser à des victimes potentielles à qui on doit apprendre à dire « non », mais à des enfants qui, plus tard, vont devoir apprendre à respecter l’autre le corps de l’autre. La prévention auprès des enfants implique des victimes potentielles, mais aussi des auteurs potentiels. » D’autant que, comme l’ajoutent nos interlocuteur-ices, repérer le consentement n’est pas si simple, et qu’apprendre à gérer le refus s’apprend dès le plus jeune âge. Aussi, dans l’accompagnement des mineur-es auteur-ices de violences, les membres du CRIAVS soulignent l’importance de sortir de la dichotomie « victimes versus auteurs ». « C’est particulièrement important chez les enfants », affirme Anne-Hélène Moncany, avant de poursuivre : « Un enfant auteur de violences reste un enfant qui doit être protégé. La tendance actuelle consiste à jeter cet enfant auteur de violences et alors, on aggrave les risques ! En excluant cet enfant des dispositifs comme l’école par exemple, ça aggrave les risques de récidive. Il faut au contraire s’assurer que l’enfant auteur de violences soit accueilli et pris en charge. Mais pour ça, ça implique déjà de repenser complètement le système de protection de l’enfance… » À cela, Tristan Renard renchérit : « L’un des nombreux impensés reste l’accès aux droits. Avec toutes les plaintes qui n’aboutissent pas, un vrai manque d’interlocuteurs qui soient disponibles pour les enfants… »